在冬天,时光别有一番删繁就简、寒峭刻削的风度。仿佛一次成长,只是为了彻底的零落。

寒冷的天气,我时常窝在床上随意看点诗词,所读的,无非姜白石(姜夔)与吴梦窗(吴文英)。叶芝诗云:「我在阳光下抖掉我的枝叶花朵;现在我可以枯萎而进入真理。」然而在这样的岁杪,于我而言,法相庄严的深稳静好毕竟少有,内心更多是的乃是一种「心之忧矣,如匪浣衣」的意绪,抑或是且喜且惧的复杂况味。

陶渊明有诗云:「忆我少壮时,无乐自欣豫。猛志逸四海,骞翮思远翥。荏苒岁月颓,此心稍已去。值欢无复娱,每每多忧虑。气力渐衰损,转觉日不如。壑舟无须臾,引我不得住。前途当几许,未知止泊处。古人惜寸阴,念此使人惧。」这样的诗,与姜夔这首词一样,读之真令人且喜且惧。可是,此一惧字又当何解?这情形,又仿佛如废名所言,有时古人只是无心的一笔罢,但我触动了,或许真是所谓风声鹤唳。

这是怎样的风声鹤唳啊,它不仅来自于荏苒时光,更来自于此词空隙中升腾起来的一小股明镜般的悲风。又好似明镜本身,有一颗怵惕于尘垢的深心。它的好处,清虚骚雅,伊郁蕴藉,如镂冰刻箸,洁净冷峭,却又有逆挽拗折之美。关于此点,前人的评论已有很多,有「瘦石孤花,清笙幽磬」,又有「野云孤飞,去留无迹」等语。又如废名言,这样的字与字,句与句,互相生长,有如梦之不可捉摸。然而一个人只能做他自己的梦,所以虽是无心,而是有因。

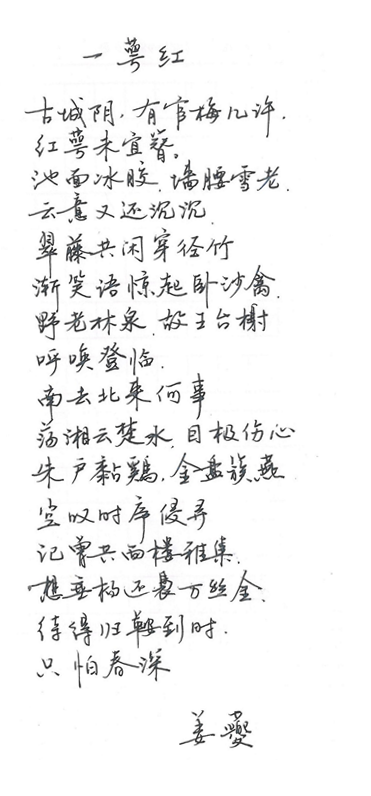

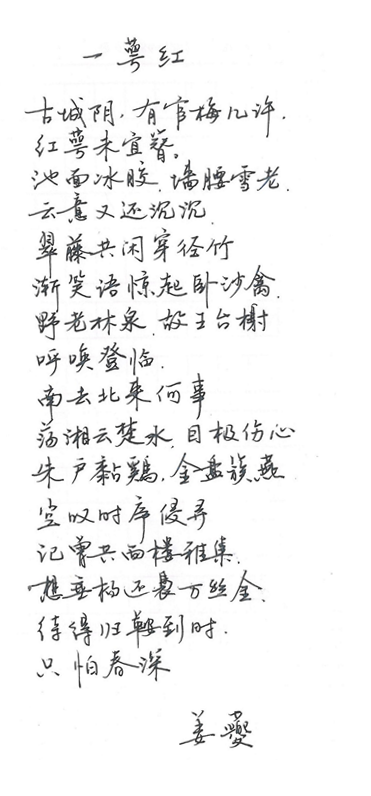

这首词原本的小序也极为美丽:「丙午人日,予客长沙别驾之观政堂。堂下曲沼,沼西负古垣,有卢橘幽篁,一径深曲。穿径而南,官梅数十株,如椒、如菽,或红破白露,枝影扶疏。着屐苍苔细石间,野兴横生。亟命驾登定王台,乱湘流入麓山,湘云低昂,湘波容与,兴尽悲来,醉吟成调。」

当时词人三十余岁,跟我相仿的年纪,又是在羁旅漫游中。这令我想到某年与W童鞋一起回他老家,那是南方的一个小镇,一路长亭连短亭,青山隐隐水迢迢,终于到了,在如碎纸般迷惘的大雪中,惊喜地发现江心小洲边上有数十株腊梅花,枝影扶疏,冷香沁人。W摘下一枝递给我,花瓣尚小,未宜强簪。那是2004年的冬天,我人比花低,于花树之下,徘徊久之,不愿离去。

罢了,十里扬州,三生杜牧,前事休说。所到之处,无非清晨在红楼,傍晚在西游。无数的聚会、诗酒,到头来只剩下些冷落的余欢与旧梦。多少世间儿女,有白首如新,亦有倾盖如故。「文章信美知何用?漫赢得天涯羁旅」,就像这寂然开放的腊梅,可惜这一树春光尽为花,并不结果,只是萎落而已。

荐诗 / 赵晓辉

2014/01/03

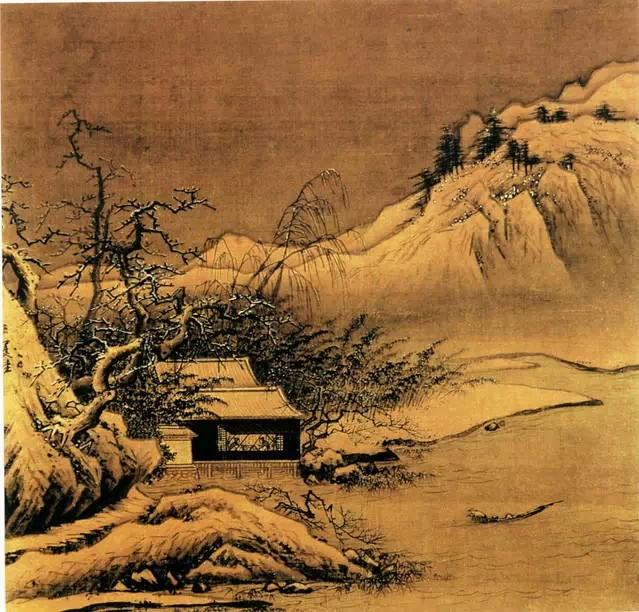

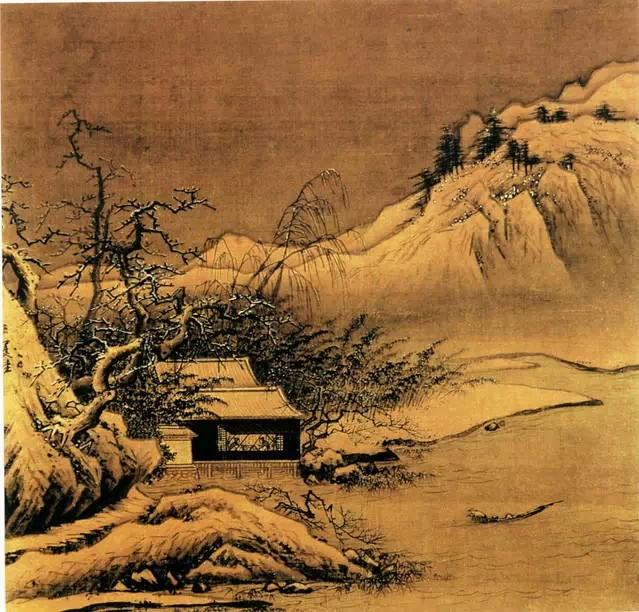

题图 / 《雪堂客话图》,夏圭

Published 2014/01/03

Last updated: 2015/08/24

近期评论