我常与朋友讨论健身问题,他看不惯我吃白水煮菜,说假如人生没有口福,那是多么痛苦的一件事,不如死了好。但在我的角度看健康饮食,我会直接跳过“没有口福”这个艰难的过程,去享受轻脂带来的精神乐趣,或者说,我会直接对“没有口福”进行升华,这个“不愉快的过程”本身就足以获得精神肯定,以致愉悦。

于是,一个显而易见的美学命题就出现了:审美需要有一个“感官愉悦”作为中介,来转换审美对象或行为朝向“精神愉悦”,抑或是,摒弃感官中介,直接让对象或行为与精神向度建立关系。

我们可以来思考一下,诗歌审美,有没有可能是后者。

在得出答案之前,我们再来稍作欣赏另两位诗人的经典诗句。

这是我们耳熟能详的晚唐朦胧鼻祖李商隐的《锦瑟》一诗的颈联,它以起兴的手法,通过“珠有泪”,以及“玉生烟”这样的飘渺而不可触摸的性质,来定义思念,或者说爱的实质。于是我们看到,爱的发生是由“泪”和“烟”等中介来完成的。

这是大诗人聂鲁达一首情诗的前两行,是的,它的中介是隐喻,是鸟,它所宣称的爱的实质,是可以为爱而收敛翅膀,即自由。

如果我们把例举的这两首诗的中介去掉,诗歌会成什么样?一定的,会是不堪卒读的样子,会使诗歌倒退回粗糙滥情的地步。

但,诗歌可不可以去除中介?我们这时候回头来看一开始的讨论,我们隐隐会觉得,诗歌应该是可以以一种优秀的方式,去除掉情感中介,是可以直接“精神愉悦”的。是的,比如今天这一首。

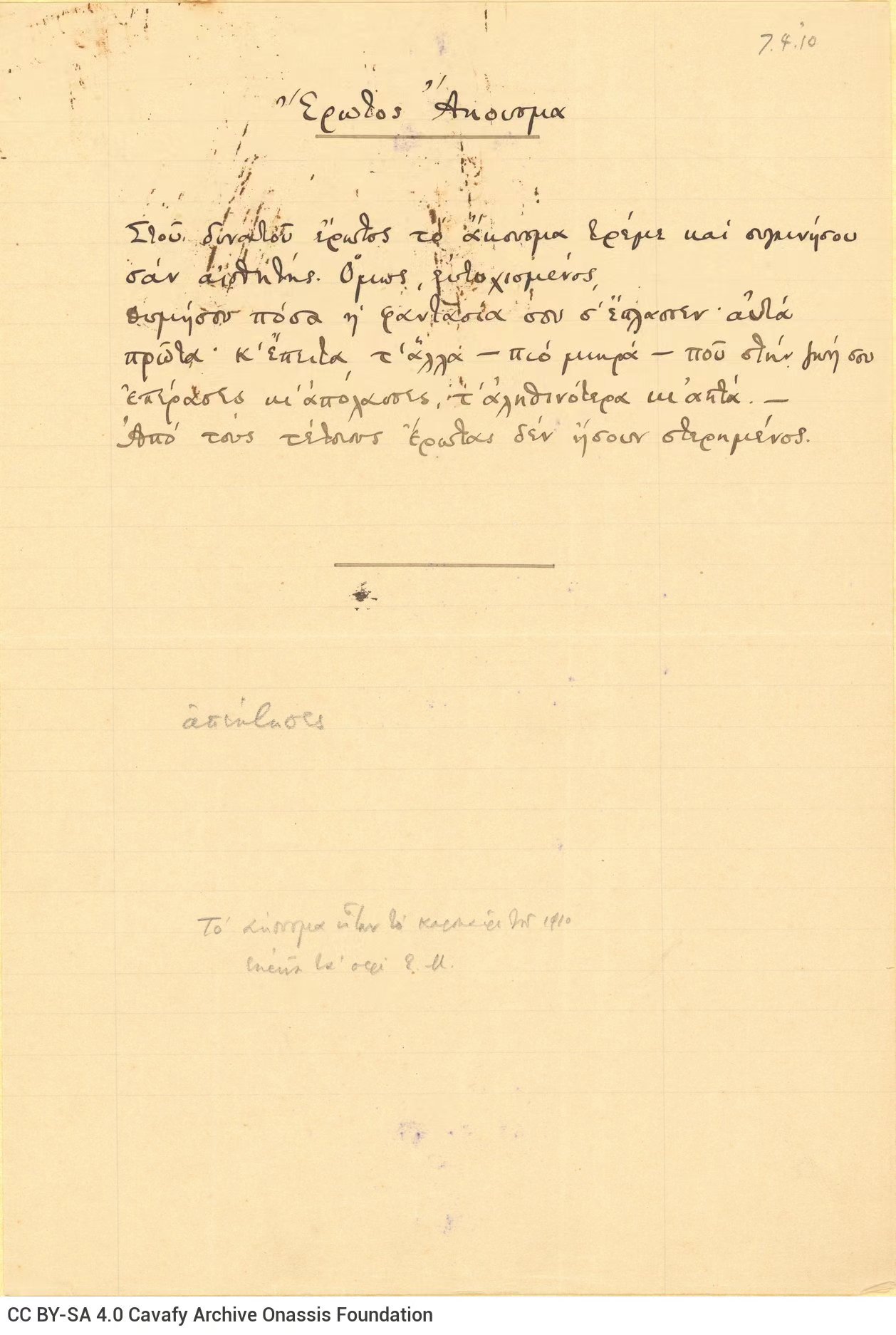

我们谈到卡瓦菲斯的诗,常会提取到一个关键词,简略。而正是这个“简略”,让卡瓦菲斯被E.M.福斯特发掘而扬名,也因此担当了“伟大”二字。

我们具体来看看卡瓦菲斯的“简略”结构。

“强力的爱让人听到颤抖,被搅乱”,在黄灿然老师的译本里,这句的主体是人,爱是人们交谈中,嘴里流出的箴言金句,而我更偏向于这个译本,它让爱直接成为了诗歌发生的主体,更贴切于卡瓦菲斯的简略特质。

不要转换,不要中介,精神直接与身体经验发生联系,这就是卡瓦菲斯的爱欲诗。

在这里,经验成为了诗歌主体,经验不必被人转换而彰显,它本身就能自成系统,它不必成为“鸟”,不必有“泪”和“烟”的意象,任何多余的转换,都会直接削弱爱的被述行的力量。

如果我们读过卡瓦菲斯的名篇《伊萨卡》,那么我们会更直观地理解,卡瓦菲斯简略的意义,实际上,伊萨卡作为一个文化目的,已经在诗行中被瓦解了意义,它的意义在沿途得以最大程度重塑。

我们换到本诗来理解,爱给予人的颤抖、被搅乱的经验,就是爱的全部意义,那些为你造出的梦幻,那些生命中无论最强烈,抑或细微的,都是对生命真实的填补,没有人,也不可能有人能够夺去这种经验,不可能有人能够夺去你的伊萨卡岛。

我相信,一个整日嘴里说着如何爱你的人,也可以把那些话拿去对别人说,那种“爱”是可以被轻易拿走的,但是,爱情发生的当事人,他们的刻骨铭心的体验(即使遭遇背叛),必定是永久地留存在记忆中,无论有没有语言。

爱即经验。爱即爱的结果。形式与内容的完美统一。就像卡瓦菲斯大量诗行所一再表明的,历史、神话、城市,这些宏伟的结果并非由宏伟构成,卡瓦菲斯的爱欲、日常本身就融入其间,它们本身就作为文化条陈,构筑了宏伟。

近期评论