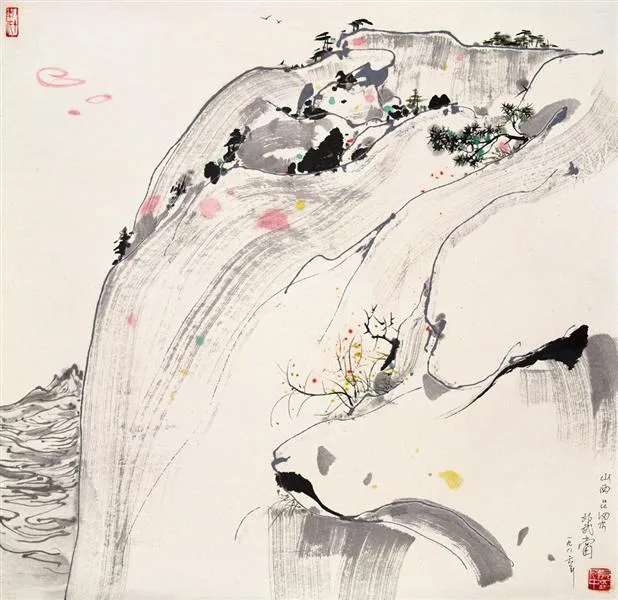

即景

低头上山

有台阶若干

在山下

念及山之寂静

山不寂静

而名之为寂静

因为山上鸟鸣

没有鸟鸣

而名之为鸟鸣

你我初入山中

不必执著于此事

好久不见慧祥。上一次,我在读睡推荐他,是2013年前的9月了,诗名也是《即景》(读睡推文《爱譬如朝露》),一转眼12年过去,光阴似箭若此。

诗,禅味甚浓,清净出尘,第一次读到时,就惊佩赞叹不已,那是遥不知年的很久远的以前。

牛慧祥,1979年生,安徽亳州人,曾与余怒诗交甚密,主编《白鲸》诗报。后曾出家一段时间,法名宏慧,之后再还俗。

知道他曾出家的背景,我们便能更多地读懂慧祥今天的这首《即景》。

诗句如偈,一句一句读下来,彷佛不是在读诗,而是与慧祥一起,低头上山,一个台阶一个台阶走,听见寂静,听见鸟鸣,一起说起佛法,名相实幻、浮尘脱落、彻见本来、回归清净……

牛慧祥有很多诗,其中,我个人觉得写得最好的是《即景》系列,有大量《即景》同名诗(我这里就有40余首)。

关于"即景"这个诗名,顺便多聊几句:关于诗名。一首《即景》是即景,但写得多了,"即景"两字,就会变成一个纯符号,变得其实没有那么明确含义以及和诗内容的低度关联,有点类似"无题"了。

最早读《无题》,是年少读李商隐的著名诗作,曾很长时间不明白,"无题"是什么意思?为什么诗要以"无题"为名。再后来,读到于坚的《作品第**号》的诗,也不理解为什么诗要用一个编号来命名。

后来自己写诗,到了某个阶段,突然意识到有些诗,无法命名。因为任何命名都会形成对这首诗解读的一个确定性指向和限定。一首诗,就像一盆花、一棵树,原本应该在自然光照下自然地明暗,任人从自己喜爱的角度去欣赏。但一旦命了一个特定的诗名,就如让背景暗下来,从一个特定的角度打上一束高光,花、树就不再有了原本的天然具足自在圆满,也不再保留了完整、全部的可能性。

要更多的了解慧祥,当然应该读更多的他的诗。因为决定要做他的推荐,到网上去搜了一下,居然几乎搜不到。只有寥寥几处有少数几首。让我大感震惊。这么优秀的诗人,居然现在已经快要彻底消失、不为人知了吗?于是从自己的硬盘存货里,找到他的诗集(一个电子版本),收录有80多首,后面争取把它们都上传到诗歌维基上面。

生于1979年的牛慧祥,毫无疑问,是中国70后一代最顶级诗人之一。没有慧祥和他的诗,中国当代的诗歌史便是不完整的。在2013年对《即景》的荐语中,我曾写过:“慧祥,是新诗中的寒山,我愿有更多的人知道他。”今日之愿,亦复如是。

近期评论