题图 / Joe Webb

游戏

多年以来,我都认为

人类最大的不幸

就是地球上人口太多。

然而,我却喜欢同孩子游戏,

怀着含糊的

近乎荒诞的乐趣,

那些照料幼狮或虎崽的人

就得怀有这样的乐趣,

仿佛他们在照料几只小猫,

全然忘了游戏必须停止的

那一刻总会来临,

可他们总在延迟着那一刻

犹如在俄罗斯轮盘赌中。

我同终将会长大成人的孩子游戏

试图延迟他们将快乐地

撕咬我的那一刻,

长大成人,

越来越多的成人,

太多的成人,

而我却孤独地留在童年。

作者 / [罗马尼亚]安娜·布兰迪亚娜

翻译 / 高兴

选自 / 《诗人船》,香港中文大学出版社

Joc

Sunt ani de când cred

Că marea nenorocire a oamenilor

Este că sunt prea mulţi pe pământ.

Şi totuşi, îmi place să mă joc cu copiii,

Cu plăcerea ambiguă,

Aproape perversă,

Pe care trebuie să o aibă cei ce îngrijesc

Pui de lei sau de tigri

Ca şi cum ar fi nişte pui de pisici,

Uitând că va veni un moment când

Jocul va trebui să înceteze,

Un moment pe care-l amână mereu

Ca într-o ruletă rusească.

Mă joc cu copiii care vor deveni adulţi

Încercând să amân clipa

Când le va face plăcere să mă sfâşie,

Deveniţi adulţi,

Tot mai adulţi,

Tot mai mulţi,

Mult prea mulţi,

În timp ce eu rămân singură în copilărie.

Ana Blandiana

安娜·布兰迪亚娜在“香港国际诗歌之夜”朗诵

听说安娜·布兰迪亚娜要参加今年“香港国际诗歌之夜”的时候,我很激动。早在2004年,我就从那套河北教育出版社出版的“20世纪世界诗歌译丛”里读到过她的诗集。但是手边已经没有这本书,为有所准备,在临出发香港的前一天下午,托码字人书店的苏皖老师闪送我一本红色封皮的《安娜·布兰迪亚娜诗选》。

从香港到深圳,在和安娜相处的一个星期时间里,觉得她仍然像她诗里写的那样,保持着一颗童心。她总是随手拿着一个笔记本,随时会记下刹那间所思所想。当她开始记录时,是十分专注的,喊她的名字也未必能够听到。这是她从年轻时就保留下来的习惯。

她喜欢穿红色的裙子,红色的围巾,甚至就连鞋子也是红色的。虽然已经是77岁高龄,每当说话和微笑时仍像少女般羞涩,当表现出高兴或惊喜的时候,甚至会双手合十,踮起脚尖。而当她登台朗读,站在聚光灯下的那一刻,一身红衣的安娜就像回到她的少女时代,声音柔软而绵密,罗马尼亚语连绵的语流,像多瑙河上的柔波,清澈荡漾。她说罗马尼亚语是自带阴影的语言,我从她朗读的声调中,似乎感受到那阴影的波动。

安娜·布兰迪亚娜是罗马尼亚最负盛名的诗人之一。别看她始终保持着少女般的羞涩和纯正,谁也不曾想到过,就是这样一位诗人,一生曾经三次被禁,每一次都和诗歌有关。

第一次发生在19岁,即开始写作的第二年;第二次发生在6年之后,罗马尼亚当时的政治气氛弥漫着一种虚假的自由,她因为四首诗歌被禁,因为那四首诗像是给当时的罗马尼亚社会做了一次X光片的扫描,曝光了许多阴暗的东西;第三次发生在1988年,她写了一首关于猫的诗,把猫描写为一个独裁者,被认为是对极权政府的影射。这次被禁直到1989年罗马尼亚政府垮台,安娜才重获自由。

东欧剧变之后,布兰迪亚娜曾以巨大的热情投入政治生活,担任过政治团体“国民联盟”的主席,后因对政治产生厌恶情绪而远离政坛,回归诗歌。布兰迪亚娜以其天才的写作和为自由的抗争的个人经历,曾获赫尔德奖、欧洲自由诗人奖及格里芬诗歌基金会终身成就奖。

Q&A

流马:能谈谈您最早是怎么接触诗歌的吗?

安娜·布兰迪亚娜:五六岁的时候,第一次在书中看到诗歌,那是一本儿童诗集。我对它的感觉很奇怪,一首诗竟然只有这么几个字,一页纸上却留那么多空白。我问我的父亲,为什么这本书字这么少,父亲说:“这就是诗歌”。

流马:我从您的诗歌里读到一颗天真的童心。从您的早期作品到您的近作,我发现您的这颗童心从未泯灭。您的诗歌也因为在这颗童心的映照下,不论多么复杂深刻的议题,都得以准确而清晰的表达。您是怎样保护自己始终有这样一颗童心的呢?

安娜·布兰迪亚娜:人或多或少,都会有一颗童心。童心是你活着的证明。出生于罗马尼亚的当代雕塑家康斯坦丁·布朗库西*曾经说过:“当你不再有童心的时候,你就死了。”

流马:在您的诗中,常常会写到故乡。您曾这样写:“来谈谈我们的故乡吧,我来自夏季,一个脆弱的国度,任何落叶,都可能叫它灭亡”,能谈谈您的童年和故乡吗?它们如何影响你的创作?

安娜·布兰迪亚娜:我和故乡的联系,是我跟故乡土地和自然的联系。我从未想过移民,我无法想象我能在另外一块土地上写作,我的写作受到罗马尼亚前辈诗人的深刻影响,其中对我影响最大的是米哈伊·爱明内斯库*和鲁奇安·布拉卡*。爱明内斯库让我领会到抒情的魅力,而鲁奇安·布拉卡则让我知道诗歌产生于对语言的保留。我的诗歌受到欧洲文明的强烈影响,但是具有浓重的罗马尼亚口音。

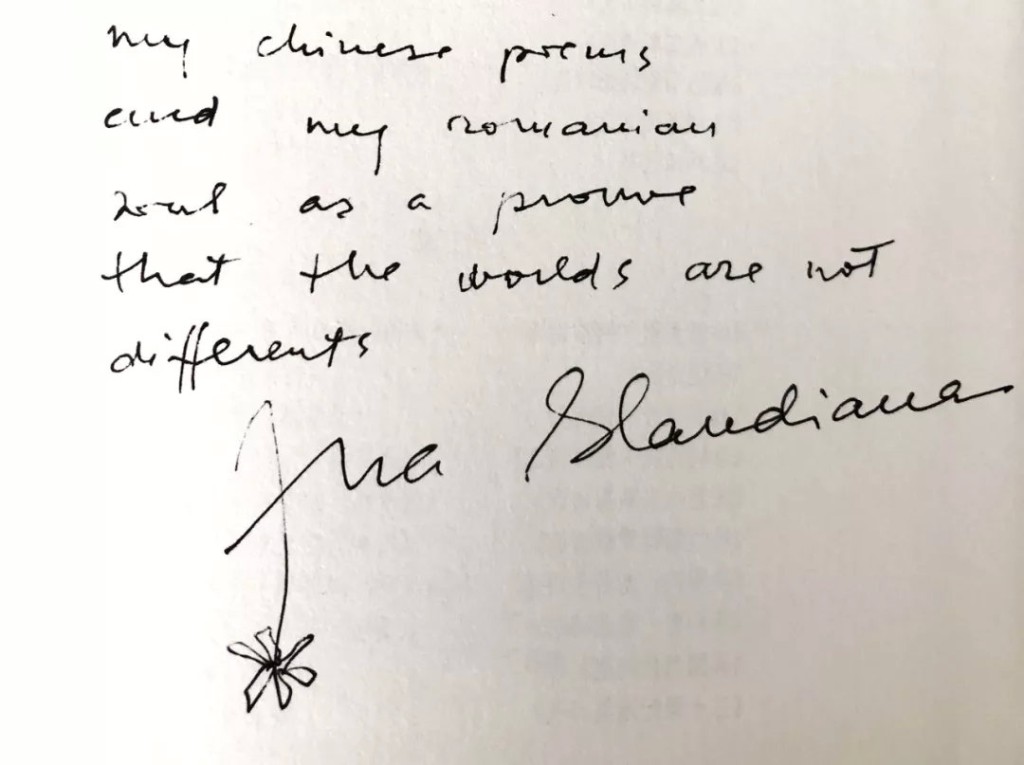

安娜·布兰迪亚娜寄语“读首诗再睡觉”

流马:在您写作的早期,也曾热情接触政治运动,特别是在东欧历史巨变前后,您曾付出过巨大的政治热情。但是在您的创作中,似乎对政治并没有特别直接的体现,而更接近于反映人类普遍情感的“纯诗”。这是一种主动选择的结果吗?

安娜·布兰迪亚娜:你对我诗歌这一点的看法和我的内心的想法是非常一致的。但是我写什么样的诗歌从没有什么决定,也从不计划。这一切都是天然的反应,这种反应,是时代与环境所激发的。如果生活在1900年,我也会对那个时代做出相应的反应。如果说我的诗歌对政治没有直接的体现,那是因为上帝。不管我有怎样的政治倾向,上帝并没有让我在诗歌中表现这些。我写的都是纯粹的,遗世而独立的诗歌。

流马:虽然没有直接体现政治,但读者通常都认为你的诗具有一种反叛的意味。

安娜·布兰迪亚娜:因为我的诗表达了我自己的自由,而不是受某种政治观点影响的自由。这是一种天生的自然的表达,而这种表达在专制者看来,就是反叛。

流马:您的写作从六十年代起到现在,已经跨越了五十多年,仍然笔耕不辍,您的写作动力来自哪里?

安娜·布兰迪亚娜:我不需要动力来写作,我天生就是诗人,这跟我没有关系。也许在我出生之前,我的写作就已经开始了,但我自己并没有意识到这一点。

流马:有没有担心代际更替的问题?

安娜·布兰迪亚娜:年龄不是问题。当你看到年轻人的创作时,你就知道,我看到的东西和年轻人看到的东西,其实是不一样的。

安娜在深圳洞背村摘下一朵三角梅

流马:东欧文学、诗歌,戏剧,电影一直是中国当代文学爱好者关注的焦点。特别是东欧剧变之前的十几年,涌现出许许多多的优秀的作品,堪称一种世界级的文学现象。在您看来,这种现象是怎么发生的呢?

安娜·布兰迪亚娜:东欧剧变的年代,文学井喷的现象已经过去,真正的井喷是发生在1978年。当时的罗马尼亚人是生活在一种虚假自由的气氛里面。人们感受到了某种自由,但是这个自由迅速消逝了。在这个短暂的自由期间,诗人和读者之间产生了一个异乎非常的紧密联系,人们会到诗歌中去寻找自由。而这个自由直到1989年之后,才被西方所认可,所以你会感觉说1989年之后才会这样。诗歌作为一种文学形式,保存了人类最后的自由,所以当他们真正生活在自由时代的时候,反而没人去读诗了,这这就是诗歌目前在罗马尼亚的处境。

流马:东欧文学因为历史的原因,一直为中国读者所关心。今年又有两位欧洲作家获得了诺贝尔文学奖,其中一名来自东欧波兰。您关注诺贝尔文学奖吗?

安娜·布兰迪亚娜:诺贝尔文学奖只是一种游戏。

流马:今年国际诗歌之夜的主题是“言说与沉默”,您怎么理解诗歌的言说和沉默?

安娜·布兰迪亚娜:我在我的主旨发言中已经谈到:诗歌的终极目的就是重建沉默。

安娜布兰迪亚娜与流马

[注]

*康斯坦丁·布朗库西,罗马尼亚雕刻家。其石雕及金属雕作品,如《吻》,表现出作者对简洁的抽象美的探求。

*米哈伊·爱明内斯库(1850-1889),其抒情诗充满激情和革命精神,语言简练明快,诗韵和格律运用娴熟,被誉为19世纪最重要的罗马尼亚诗人。

*鲁奇安·布拉卡(1895-1961)罗马尼亚诗人、哲学家、剧作家。他的诗歌探索人与自然、生命与宇宙、肉身与灵魂的关系,多采用托物抒情的艺术手法。

第2458夜

近期评论