题图 / Laura Makabresku

题图 / Laura Makabresku

蝴蝶

深夜回来

关门

便看见了

你

我背后的

影子

不断拍

翼

该让你

进来

么?

手停在

门把上

一

秒

你在

门槛上

徘徊

拍打着

失神的

灯

一秒

便平静地

把你

寄入门缝

脱下

疲惫的

鞋

停止想念

远方的人

或是我自己

2004年11月18日

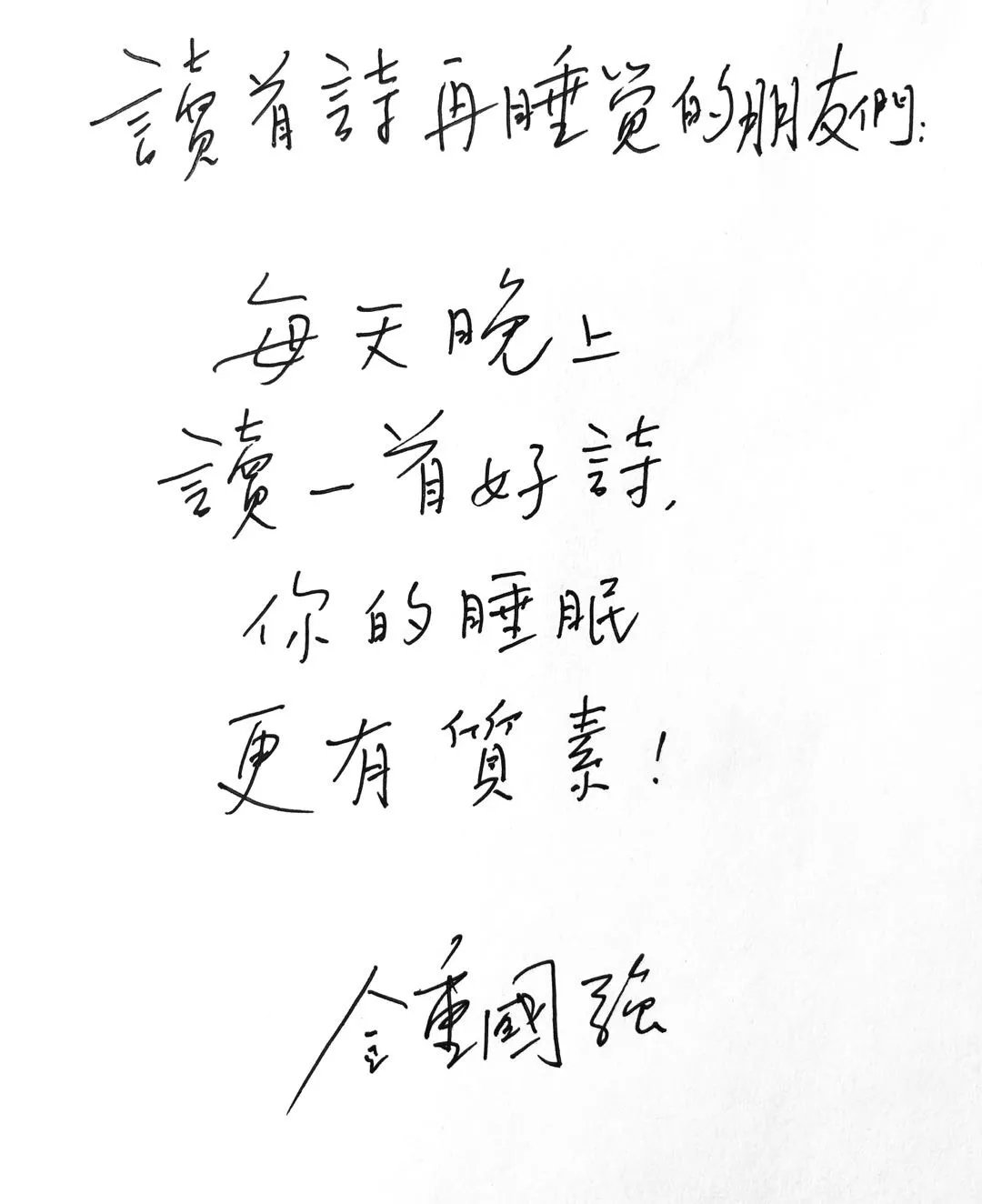

作者 / 钟国强

选自 /《傍晚在鲗鱼涌》,香港国际诗歌之夜2019

“庄生晓梦迷蝴蝶”,蝴蝶的意象不能不让我们有所恍惚。它到底是影子,还是自己的前世,又或者所思在远的伊人?

“蝴蝶是谁”在这里重要也不重要,关键是那一秒间的选择:是邀请进来,还是将之“寄入门缝”。“寄入门缝”显示出一种拒绝,但停止想念未尝不是另一种想念。

今年的香港诗歌之夜,钟国强是我第选定的第一个采访对象,我想近距离了解一下香港诗人和香港诗歌。恰在此不久前,我刚刚读过他那首《傍晚在鲗鱼涌》,是我喜欢的一种调子,与我多年前去香港从地铁出来时的感觉神似。拿到会刊后又读到他那首《水井》,写到乡下的家人如何打井,如何捕鱼,似乎书写着一段我能有所感觉但却陌生的历史,同时也让我感到香港诗歌可能并不仅仅是我平时浮光掠影读到的那一些的样子。

Q&A

这时我走到人群里

太多人走在同一方向

从地底走出來

许多年前的记认好像刷落了

面前升起的是另一道天桥

街灯输送寒气

店面写着生滚的粥

有人拿起煲仔饭进入里面不见

有人看着玻璃

是凝固的街景还是自己

——《傍晚在鲗鱼涌》节选

流马:《傍晚在鲗鱼涌》是我读过的您第一首诗,好像香港前辈诗人也斯写过一首《中午在鲗鱼涌》,它们之间有什么对应关系?

钟国强:这首诗正是向也斯致敬的一首诗。鲗鱼涌曾经是也斯工作和居住的地方,2013年也斯去世,举办追思会的殡仪馆也在鲗鱼涌。我这首诗是在参加完也斯的追思会后写的。从鲗鱼涌地铁站到殡仪馆不过四五分钟的距离,在这个来去之间的路途中,目睹的都是也斯诗里写过的景物:商店、花档、颜料铺,还有那家殡仪馆。我就产生一个想法,用也斯这首诗的style,用他诗里面的那些元素,写一首关于鲗鱼涌的诗,把自己的想法不动声色的放进来,以此向也斯先生致敬。

流马:你刚才说这首诗采用也斯诗歌的style,能具体说说是什么吗?

钟国强:也斯曾借用中国画的美学理念,提出自己的诗学观点。西洋画不是讲究焦点透视吗,而中国画是讲散点透视。一种卷轴式的线性铺排,随意点染;而欣赏者也可以任意浏览,不一定只有一个焦点,也不一定只有一个中心意象,就像张择端的《清明上河图》一样。也斯就是通过这种散点的捕捉与铺排,形成自己的节奏。他采用一个很旁观的视角,就像一个手持摄影机,沿途扫描,很多街景元素看似一种随意的铺排,其实暗藏机锋。

流马:在我看来,《鲗鱼涌》这首诗书写了一种典型的香港都市生活的风貌。我之前也读过一些香港诗歌,题材多是书写都市日常与都市人状态的,不过当我看到您《生长的房子》这本诗集之后,对这种印象产生了很大的颠覆。《生长的房子》是一部关于家族与乡土地方的诗集,而且书写的时间与空间格局很大,包含了很多历史与现实,真实与魔幻的东西。

钟国强:香港虽然是很城市化的地方,但也有一些区域保留着乡野风貌,比如我自小成长的地方元朗,距离深圳大约15分钟的车程。我的父母五十年代从广东来到香港之后不久,就在这里安家立业。父亲在那片土地上盖房子、挖水井,种果树,养鸡养猪,开始了一代人的打拼。这部《生长的房子》,写的其实就是我的一些家族记忆与现时生活的相互映照。我的这组诗是以房子为中心,写到水井、果树、家具、家务、洪水等等一系列的东西,同时以梅花间竹的方式,共时性地植入一些香港现实状态的描写,形成一种对照和互文。

河水流动。坝下的水卷起了旋涡。黑色的水有白色的泡沫

我们在石上蹲着,用锤子,有节奏地捶打枯枝似的鱼藤

渗出奶白色的汁液,流进底下铮铮淙淙的繁响里

于是在堤岸不远,我们看见仰向天空的鱼肚白

像浮沉着的阴云,偶然两边翻动,展示着死亡和希望

——《水井》节选

流马:我非常喜欢组诗里面《水井》这首,充满时代的隐喻和象征,“水井”和“鱼”的意象也很复杂。这些意象都是和您真实经历有关吧。

钟国强:“水井”和“鱼”的意象都是年少时真实的经历。我们那时候请人来帮我们凿好水井之后,通常会从河里捉几尾鱼放进去。我小时候都是我和叔叔去河里捉鱼。叔叔捉鱼的方法很好玩。当時可买到一种“鱼藤”,是一种藤生植物,晒干后变得好像枯枝,碾压后便会流出奶白色的汁液,这种汁液有一定的毒性,放到河水里,可以把鱼毒晕过去,但是不会毒死。我们先在上游放一些鱼藤的汁液,在下游就可以捞起那些漂浮起来的鱼。那些鱼只是昏掉了,毒性过去后依然鲜活。有些鱼我们就煮鱼粥吃掉,有些鱼就可以放进水井里。

流马:能简单谈谈香港诗歌的主要面貌吗,都是哪些人在写诗?

钟国强:50年代一批来港的知识分子中间首先涌现一批诗人,诗风优雅浪漫,书写的题材主要与家国乡愁有关,在形式上有新月派遗风,他们被称为“南来诗人”,这里面的代表人物是力匡。

60年代以后,一批年轻诗人成长起来,他们以《中国学生周报》的“诗之页”为阵地发表诗歌,开始使用散文化的语言,书写个人生活,表达个人真切感受,这一批诗人更多地接受了欧美诗歌比如纽约派以及鲍勃迪伦这样的民谣歌手的影响。蔡炎培、也斯都曾先后主编过“诗之页”,虽然辈分、风格不同,但都是当时香港很有代表性的诗人。蔡炎培写于六十年代的《七星灯》、《吊文》等诗,堪称影响一代人的杰作。后來也斯等人创办《大拇指》,一直以此为文学阵地,在年轻人中发挥影响力。

台湾诗人余光中70年代来香港中文大学教书,开始做香港青年文学奖的评委,也深刻影响了香港一代诗人。

目前来说像饮江、王良和、陈灭、洛枫、廖伟棠、叶英杰、周汉辉、吕永佳等都已经是香港诗歌的中坚力量,他们尽管诗风各异,可以说代表了当代香港诗歌的主要面貌。

流马:您认为香港诗歌对华语诗歌来说,其核心价值是什么?

钟国强:我觉得香港诗歌的核心价值主要体现在它的开放性、混杂性、生活化及对现世的关怀这四个方面。

开放性和混杂性是一件事情的两面。香港文化的开放可以说是整个华语地区最彻底的。在历史特殊时期,内地作家看不到台湾作家的作品,台湾作家也看不到鲁迅和沈从文,但在香港,两边的书都是可以看到的。那时很多台湾作家就要跑到香港来找书看,或是偷偷地看”禁书”,像陈映真那时就要躲起來偷读鲁迅。

香港本身又具有英语优势,在对世界文学的译介特别是东欧和南美文学的译介方面,也是发力最早的。香港的开放没有什么文化洁癖,没有说这个不行,那个可以,而这样的结果就是混杂。不同文化元素都进来,共冶一炉,所以形成现在香港的诗歌风貌。

与此同时,香港的诗歌更加关注日常、生活化的东西。它不像台湾诗歌,诗人喜欢用一些超现实或隐喻的手段去曲折的表达一些东西,也不像内地诗歌喜欢写过于具有普适性的“纯诗”。香港诗歌就是比较写实,比较日常一些。

最后,香港诗歌有自己独特的现世关怀。这种关怀,不仅仅是对自己,哪怕一个路人,一个社会事件,都能够得到及时的发声和反映。

流马:您刚才谈到了香港诗歌的日常性及生活化,但是像您《生长的房子》这样的组诗,其实更有一些历史纵深感在里面了。从美学角度来说,相比较“传奇叙事”和“日常叙事”,您更倾向于哪一种?

钟国强: 其实我们可以打个比方来看,比如说电影。在一般人看来,黑泽明的电影很好看,而小津安二郎的电影就会很闷。但是小津的电影是高度生活化的,柴米油盐,家庭日常,你只有慢慢去看,沉浸其中,才能真正体会到那种味道。如果没有耐心那就错过了。你可能不会错过黑泽明,因为黑泽明的每一个镜头都想要打到你,让你忘不掉,他是那种“语不惊人死不休“的导演,但我其实更喜欢小津,他的电影的味道是要沉浸其中,从每个镜头的细节,人物的简单对话和动作中,慢慢体味出来的。写诗诚然需要“语不惊人死不休“,但不是要每一句话都要闪光。如果每一句都闪光,那就可能亮瞎眼了。

流马:对您影响较大的诗人都有哪些?

钟国强: 我读诗是先从台湾现代诗看起的,台湾的几位诗人,比如杨牧、商禽、痖弦、周梦蝶我都喜欢,但杨牧对我的影响无疑是很大的一位。他那首《有人问我公理和正义的问题》,关心现实,直指人心,对我影响很大。古典诗人里面,我推崇陶潜和杜甫,现代诗人里面我比较喜欢冯至和辛笛。冯至的十四行写得好,辛笛的诗歌音乐感超好,节奏优美,可惜后期他们的写作都停滞了。在外国诗人里面,伊丽莎白·毕肖普、希尼、马克·斯特兰德、W.S.默温、奥登等,我都有受益。

流马:您认为现代诗的好诗标准是什么?

钟国强: 能够深入生活,揭示人性,揭示一刹那的感悟与省思的诗歌,在语言和写法上都能让人耳目一新,让人惊奇(surprise)的诗歌。

流马:您是否关注内地诗歌现场,能否谈谈您对内地诗歌的认识?

钟国强: 在80年代我刚刚开始写诗的时候,看过很多内地的诗歌。最早是北岛、顾城的朦胧诗,紧接着是“第三代”,像韩东、于坚、李亚伟他们。李亚伟的《中文系》,印象很深,我也是中文系出身嘛。近十年就没有再有很特别的关注,除非是一些热点诗人,你不可能不知道一些,比如余秀华。

流马:您怎么看华文诗歌在国际诗歌中的位置,华语诗歌在为世界诗歌呈现什么样的价值?

钟国强: 华语诗歌总体来讲在国际上还是少人认识,这一方面是我们的创作还不够精湛,再就是被翻译得也很少。我觉得华语诗歌在全球语境下还没有产生特别具有指向性引领性的诗歌价值,华语诗人应该尽量少写纯诗,少写没有生活的诗,写出具有地方性的异色诗篇可能是很重要的。

于坚是我很喜欢的诗人,80年代他有一首诗叫《罗家生》,我印象很深。写一个普通的工人,一生寂寂无闻,但是因为修手表的手艺很好,人们都去找他,后来他在事故中死去,人们也只是知道那天他没有来上班。这种书写小人物的诗歌,我觉得是非常有价值的。内地诗歌给我的印象可能有些过于追求普适性,而真正的普适性只有和自己所处的环境有紧密结合,才会真实产生。诗人不能抽离所处的环境,不能写太虚的东西。

流马:您怎么评价诗人与读者的关系?

钟国强:诗人与读者的关系是通过创作与发表,阅读与反馈来互相完成一首诗。

第2474夜

第2474夜

近期评论