这个女人完美了。

她死去的

身体穿着成就的微笑,

一种希腊的必然性的幻象

飘动在她的托加长袍的涡卷里,

她赤裸的

双脚似乎在说着:

我们已经走得很远,该结束了。

每个死去孩子都蜷曲着,一条白色大蛇,

一个孩子在各自小小的

牛奶罐,如今空了。

她已经把他们

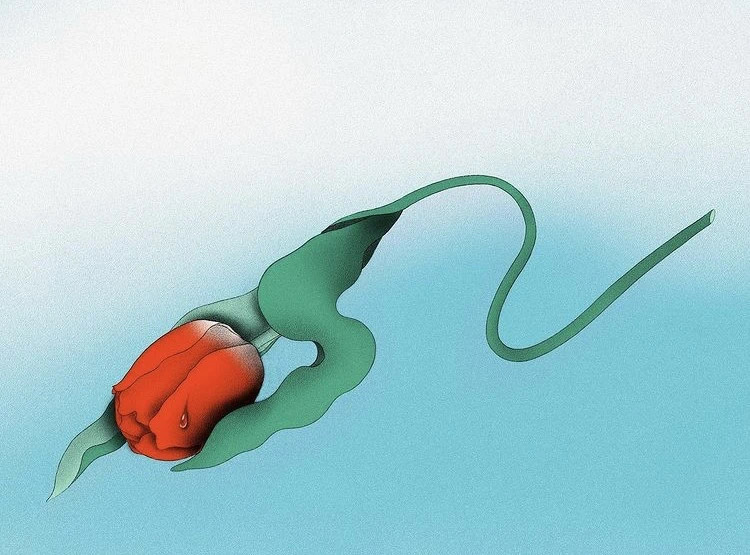

收拢进她的身体如一朵玫瑰的

花瓣关闭,当花园

僵硬而气味流溢

从那夜花甜蜜的、深深的喉咙。

月亮没有什么值得悲伤的,

自她骨头的头巾里往外凝视。

她已习惯了这种事情。

她许多的黑噼啪作响并拖曳着。

作者 / [美国]西尔维娅·普拉斯

翻译 / 周瓒

选自 / 《诗人的成年》(海伦·文德勒 著),广西师范大学出版社 | 上海贝贝特

The woman is perfected.

Her dead

Body wears the smile of accomplishment,

The illusion of a Greek necessity

Flows in the scrolls of her toga,

Her bare

Feet seem to be saying:

We have come so far, it is over.

Each dead child coiled, a white serpent,

One at each little

Pitcher of milk, now empty.

She has folded

Them back into her body as petals

Of a rose close when the garden

Stiffens and odors bleed

From the sweet, deep throats of the night flower.

The moon has nothing to be sad about,

Staring from her hood of bone.

She is used to this sort of thing.

Her blacks crackle and drag.

Sylvia Plath

让我们看看这首晚期的挽歌吧,如此充分地体现了普拉斯作为一名诗人的成年,并告诉我们,其“远见”是否“处于理性之外且令人怀疑”。

《边缘》(首先它的标题是精辟的)由一个匿名观察者讲述,描绘了一个女人和她两个死去孩子的尸体。他们最初从外部被观察,但接着揭示出一种对这个女人的动机和只有她自己才具备的对过去的了解。所以,我们将这个讲述着的旁观者视为这个女人自己,想象她如何描绘这个她能够在自杀和杀婴之后还能观看的场景。

整首诗中,这种描绘是一种内在的对照:在死去女人的后面躺着的是活着的女人。如果她现在是“完美的”,那么在生活中她就是“不完美的”;如果她死去的身体现在穿着“成就的微笑”,在生活中它则戴着无能的悲剧的面具;如果她的托加长袍现在给人一种被完美安排好的幻象(“必然的”),在生活中它就是被任性而莫名地安排的;如果她赤裸的双脚从它们“已走得很远”、如今已结束的旅程中解脱出来,在生活中它们则酸痛而疲乏,充满焦虑;如果孩子们类似克莉奥帕特拉抚慰人心的毒蛇,那么他们已经协助了那场摆脱未来当场受辱蒙羞的从这场在未唯一可能的逃离(如同莎士比亚的女王所理解的);如果曾经胀满的双乳现在已空无奶汁,就像哺乳期(代表对一位母亲每小时的身体需求)唯有在死亡时终止。

简言之,这首诗与其说是一个在死亡之中“完美”的人生故事,不如说是一个不完美的、挫败的、费解的、令人厌烦的且已然倍感屈辱的人生故事(孩子们的父亲是缺席的),这个人生在抚养孩子的要求中度过,并面临进一步可能的屈辱(在生活中,普拉斯再次因“精神失常” 而面临住院)。普拉斯并没有采用抱怨的调式(贝迪恩特为此责怪她——“一种对受伤感的致命脆弱”),而是在诗里采取了与自怜相反的坚忍语调。《边缘》是这样一首诗:普拉斯在诗中充分意识到她“受的伤”,但拒绝像她曾在《爹爹》和《拉撒路女士》中所做的那样抱怨它。她以一种思想实验的方式,把“受伤”想象为结束的样子,使它以不同的面目呈现出来。

在开始重拾过去时,《边缘》改变了语调。夜晚,白天令人愉悦的玫瑰合上了花瓣,当花园“僵硬”如同处在尸僵状态中。夜花只有让它们从其性感的“甜蜜的、深深的喉咙”中流血,才能绽放其芬芳。这位母亲让自己的行为与自然同步,将孩子们收拢到她的身体里,如同玫瑰的花瓣关闭。这种对孩子之死的委婉表达,以密集的元音呈现,标志着母亲幸存的护子柔情,因为她拯救了每个孩子,使他们不至如她自己那样成为一朵“流血的”夜花。叙说这首诗的故者之声,即便在死后,也依然保留了这份柔情。

我们不打算从《边缘》推断任何谋杀孩子的企图;相反,我们更倾向于通过在阐释这首诗前半部分时所用的那种逆生法(back-formation),凭直觉意会过去那温馨、富有生机的花园,有着柔软花瓣的玫瑰孩子。而且我们会感受到花园遭毁弃的悲伤,因为它的色彩与芬芳都流失了。让这首诗于痛苦中结束之前,普拉斯也“变得僵硬”,承认自然宇宙(以骨骸月亮为代表)对人类痛苦的漠视。我们注定要被“自她骨头的头巾里往外凝视” 的月亮厌弃。她的冷酷与僵硬的实用主义——“她已习惯了这种事情”,恰恰告诉我们,死去女人的情感并非如此。普拉斯的结尾——“她许多的黑噼啪作响并拖曳着”,或可归功于波德莱尔的《静思》:两者最终对于黑暗的默许完全一致,不过普拉斯最后的语调是严厉的,而波德莱尔则是温和的。

如果一个人不能接受波德莱尔关于生命的“远见”,这种看法——在逝去的岁月里疲惫的灵魂充满悲伤,痛悼这垂死的太阳,只提供在黑夜里的裹尸布里的最终休息,那么,他/ 她也就不能接受《边缘》。了解了“长久的”月亮的凝视的冷酷无情,可怕地宣告着“人终要一死;那一生又有何意义”,普拉斯对抗恶毒的月亮,为玫瑰花园和它的花瓣孩子令人难忘的绽放而变化,尽管她也必须承认,随着这座花园僵硬、流血,夜花的甜美必将诱人地流溢。在完美的“希腊的必然性” 和它“成就的微笑”的虚构外表下,普拉斯的诗揭开了生命的悲哀、伤害和屈辱的一种底像。拒绝一种未来生活的幻景,言说者让她白色的托加长袍和白蛇孩子,接受被僵硬的噼啪声和一件沉重拖曳着的永恒的黑色尸布裹住的命运。

近期评论