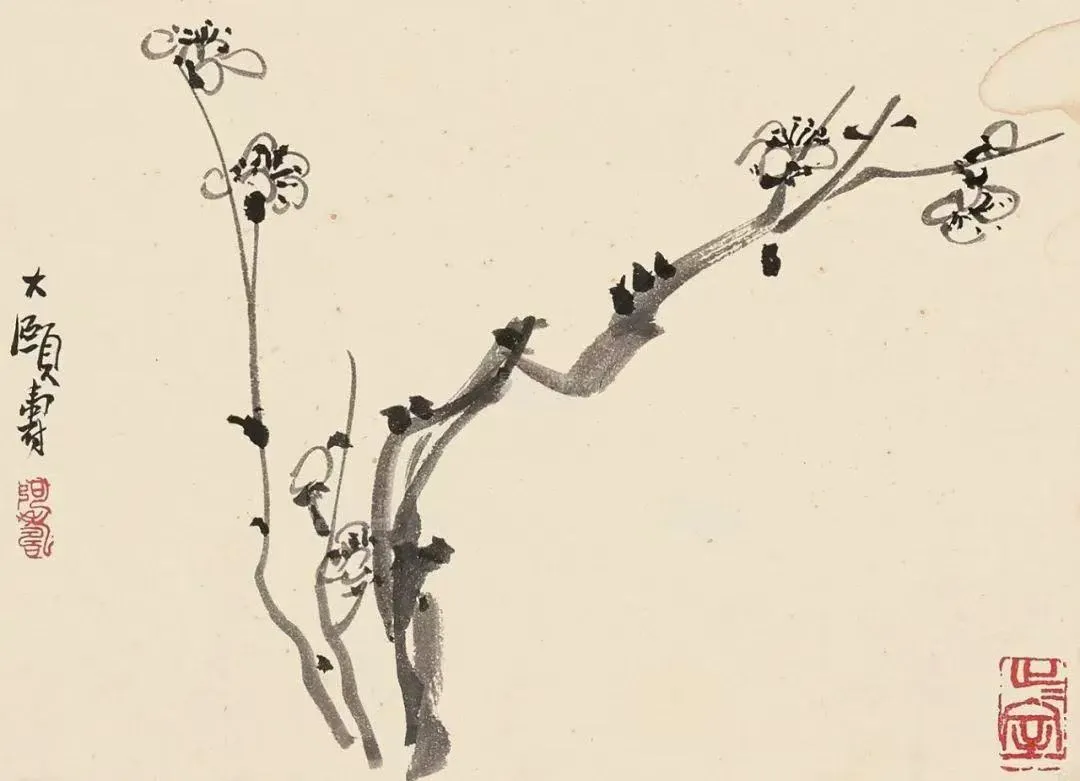

时间的寒枝

丝丝作痛

所有的腊月凝聚

在纸上

有人在墨水里

洗寒枝

有人在身体里

安放梅花的影子

世上本没有梅花

樱桃沟的腊梅是

黄色的赝品

黄色也是传说

另一种传说

“赊酒著书”

终究一笔画不出

两朵虚妄

终日在内心

寻找梅花的人

喉咙有一股烟火

余生有一段痴情

所以必须承认

天空也有低谷

当我们走出湖面

故乡的白云倒映着

时间的寒枝

世上本没有梅花

只有梅的隐喻

水墨之心

一千年书生的笔下

盛开的秘密

旁逸斜出

只有空瓶

与美的虚构

梅花是一个词

说出来,世上就有

了一种沉思

汉语中就有了

一种闪亮

而你无法说出

病榻之上

梅花之内

最纤细的芬芳

世上本没有梅花

只有在纸上

寻找梅花的人

只有折断梅枝的鸟鸣

深夜,雪落下

遮蔽了一段空白

2025.1

“世上本没有梅花”。“梅花是一个词,只要说出来,世上就有了一种沉思”。

诗人似乎既否定梅花作为实体的存在,又承认其作为“汉语中的一种闪亮”的价值,那么这就指向了一种悖谬:人类需要通过虚构或隐喻,在时间的寒枝上点染意义的花朵。

但对于纸上的梅花,意义符码的累积似乎早已不堪重负,其结果是“一笔画不出两朵虚妄”,最终只留下"空瓶与美的虚构"。

在被放弃的真实与意义的迷宫之间,在“赝品”和“影子”的扰乱中,只有“下午三点的芬芳丝丝作痛”是真实的,它呼应着折断梅枝的“鸟鸣”,和深夜下降的“雪”,这种来自于自然的真实,有力的对隐喻的建构形成一种消解。

那无法说出的“梅花之内纤细的芬芳”,暗示着语言的无力与徒劳,一种只有自己体会却无法说与人知的东西,却最堪珍贵。这既属于世上的梅花,也属于纸上的梅花。这“芬芳”不如说就是诗人的内心,那丝丝作痛的东西,一种关乎存在的焦虑。

我们说它无法被传达,也可以说是它不肯被点染到那时间的枝头:“拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷”。一种不肯落到实处的疼痛,一种无法安放的疼痛,就像那“寒枝”本身所喻示的东西一样——一种存在的寒意。

近期评论