当我死了的时候,

把我在坟墓里深深埋葬,

在那辽阔的草原中间,

在那亲爱的乌克兰故乡,

好让我能看见一望无边的田野,

滚滚的德聂伯河,还有那些峭壁和悬崖;

好让我能听见奔腾的河水,

怎样日日夜夜在喧吼流荡。

当河水把敌人的污血,

从乌克兰冲向蔚蓝的海洋……

只有那时候,我才会离开

祖国的田野和山岗,

我要一直飞向

上帝所在的地方,

但在这个日子来到以前,

我决不会祈祷上苍。

将我埋葬以后,大家就奋身起来,

把奴役的锁链粉碎精光,

并且用敌人的乌血

来浇灌自由的花朵。

在伟大的新家庭里,

在自由的新家庭里,

愿大家不要把我遗忘,

常用亲切温和的话语来将我回想。

1845年12月25日于彼烈雅斯拉夫古城

作者 / [乌克兰] 塔拉斯·谢甫琴科

翻译 / 戈宝权

[乌克兰语版]

Як умру, то поховайте

Мене на могилі,

Серед степу широкого,

На Вкраїні милій,

Щоб лани широкополі,

І Дніпро, і кручі

Було видно, було чути,

Як реве ревучий.

Як понесе з України

У синєє море

Кров ворожу... отоді я

І лани і гори —

Все покину і полину

До самого бога

Молитися... А до того —

Я не знаю бога.

Поховайте та вставайте.

Кайдани порвіте

І вражою злою кров'ю

Волю окропіте.

І мене в сім'ї великій,

В сім'ї вольній, новій

Не забудьте пом'янути

Незлим тихим словом.

25 грудня 1845 в Переяславі

Тарас Шевченко

[俄罗斯语版]

Как умру, похороните

На Украйне милой,

Посреди широкой степи

Выройте могилу,

Чтоб лежать мне на кургане,

Над рекой могучей,

Чтобы слышать, как бушует

Старый Днепр под кручей.

И когда с полей Украйны

Кровь врагов постылых

Понесет он… вот тогда я

Встану из могилы —

Подымусь я и достигну

Божьего порога,

Помолюся… А покуда

Я не знаю Бога.

Схороните и вставайте,

Цепи разорвите,

Злою вражескою кровью

Волю окропите.

И меня в семье великой,

В семье вольной, новой,

Не забудьте — помяните

Добрым тихим словом.

Тарас Шевченко, 1845 г.

(Перевод с украинского на русский Александра Твардовского)

一个民族要成立,共同的语言是一个核心的因素。而塑造一门民族语言的,必然有一位甚至多位文学大师,他们的文学作品被传诵,从而成为一个民族文化的基调。

对于乌克兰而言,这个大师便是塔拉斯·赫里霍罗维奇·谢甫琴科(1814-1861),无可争议的现代乌克兰文学之父、语言之父。乌克兰人称他“Kobzar塔拉斯”, “Kobzar”的意思就是吟游诗人,可见他也是个很有表演天赋的人。

每年的3月9日,乌克兰人会有各种活动纪念这位吟游诗人,比如2017年这天,基辅地铁搞的活动是,只要你在几个指定的地铁站背诵几句谢甫琴科的诗,就可以免费坐地铁。

今天这幅题图摄影,记录了前几天俄罗斯入侵乌克兰,轰炸基辅东北郊区一个叫Borodianka的小城镇的惨像。图中的雕像便是谢甫琴科,雕像面对的建筑残骸显然是居民楼,而不是什么军事设施,而雕像背后便是小镇的文化馆。

值得一提的是,Borodianka并非无名小镇,有件事也是让它可以载入历史书的。1863年,这个只有1万多人的小镇曾经爆发过一次反对俄罗斯统治的起义,带头的人叫Władysław Żeleński,没错,和现在乌克兰的战时总统(Volodymyr Zelenskyy)几乎一样,都叫泽连斯基。

谢甫琴科出身农奴,主人发现他的艺术天赋之后,送他去学画,另一位画家勃柳洛夫在他24岁时帮他赎身为自由人。在这样的人生里,他选择的是对压迫说不,他写长诗《海达马克》,记录18世纪乌克兰农民反波斗争,也写乌克兰农民的生活。后来他参加反抗俄罗斯沙皇的秘密政治团体,被捕流放了10年,43岁才获释(刚好和现在的泽连斯基总统同龄)。

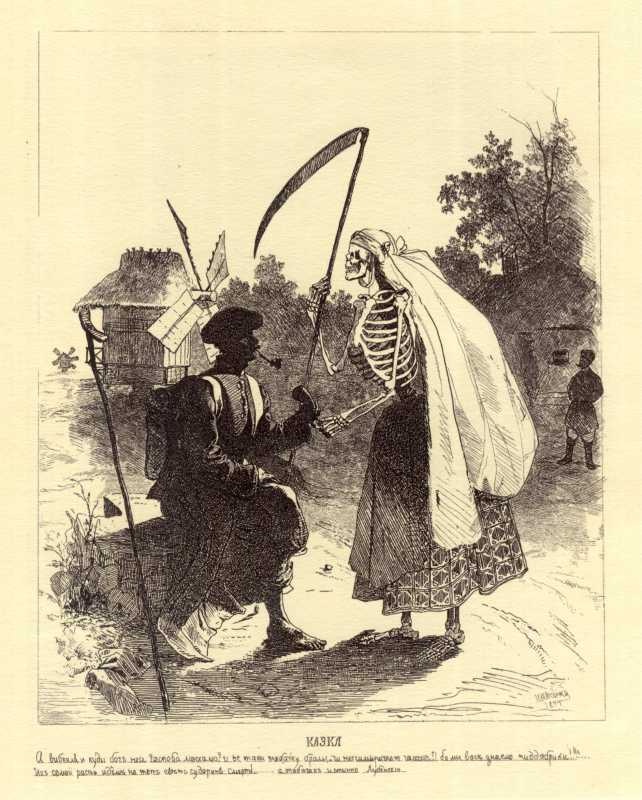

作为专业画家,谢甫琴科也留下了不少绘画作品,许多是乌克兰风景和人物。但他也会用画作来直抒胸臆,比如这幅他创作于1844年的纸本铜版画《美丽如画的乌克兰》,描绘了一个手持镰刀,穿戴传统乌克兰女性服饰的死神,在与一个俄罗斯士兵对话。在今天看来,象征意味十足。

今天这首诗,是谢甫琴科最有名的篇目之一,无需解读,你就能体会到其中反抗强权,争取自由的那种冲动。

我失联的乌克兰同学安娜

2003年,我在北京外国语大学俄语学院读大一。学院当届一共3个班72个人,1班是自中学学习俄语的高起点同学;2班是俄语零起点的同学;3班就是我们班,设置复语课程,除了同样零起点的俄语,还将在两年后学习另一门小语种:乌克兰语。

母校是全国顶尖的外语专业院校。在当年开办的数十个语言专业中,乌克兰语,是全国本科院校首次专业授课;在常规四年学制中学习两门外语,更是罕见设置。从某种意义上来说,我们全班这24个俄语、乌语双双零起点的孩子,都是偶然被历史选中的一小群人。

那时我们年轻,不懂学习复语课程有多么困难,也不太明白老师们安排筹措的苦心。刚开学没多久,学院就积极牵头留学生部,让我们这帮大一新生和同年的俄语国家留学生结成语伴,在外语学习上互帮互助,深入交流。“想练好口语的同学都去吧”,老师这么鼓励道。连我在内,七八个同学犹犹豫豫举起了手。

和留学生们第一次见面是在教学楼下的晨读园里,我们8个人,对方也是8个人。怎么结对呢?大家都有些生涩。英语最好的一位留学生比划着提议,我们这边把各自名字写下来,你们来抽签吧,抽到谁,就和谁结成语伴。

大家都同意了。

哎,会不会抽到一个我读不出来的名字啊?那可丢脸了。刚开始学习俄语不到一个月的我,怀着忐忑的心情打开了手上的小纸条,念出纸上的四个字母:

“AHHA……Who is Anna?”

“你好,我是安娜。”

一个身量小巧的女生应声向我走来。我们俩你看看我,我看看你,傻笑了起来。初次见面,我和安娜都对彼此充满好奇,交流上却颇受限制:我只会说中文和英语,勉强能认出刚开始学习的33个俄语西里尔字母;安娜会俄语和乌克兰语,已学了一些汉语拼音。我们拿出手机,交换寝室电话和手机号码,约好每两周要见一次面,她教我俄语,我教她中文。

后来我才知道,与我们结对的这些留学生,有人来自俄罗斯、有人来自哈萨克斯坦、塔吉克斯坦,但只有安娜是乌克兰人。乌克兰总人口数不足4000万人,北京和上海两座超级城市的常住人口加起来,就已经超过这个国家的全部人数。这就是是命运的巧合吧,当年来我校留学的、自愿与中国学生交流的唯一一个乌克兰人,恰巧与我这个乌克兰语专业生结为语伴。

北京的秋天很美很美。两个年轻的女大学生,在万里无云的晴空下相遇。

中文太难了。俄语也是!

Nihao wo shi anna. Women mingtian xiawu jianmian,keyi ma?

(你好我是安娜,我们明天下午见面,可以吗?)

第一次收到安娜的短信,仿佛解读密码,我瞪视良久才明白,原来外国人是这么用汉语拼音的:词组和词组挨在一起,串连成完整的句子。我有样学样回复了她,当即约好在留学生宿舍楼下的小花园碰头。

第一次语言学习,我们俩都严阵以待,各自背上书包,带上那些让人挠头的难题。我拿着俄语教材BOCTOK(东方),她拿着对外汉语教材,我们交换了彼此的教科书和练习题,翻看了一会,同声发出感慨:

“学中文太难了!这题我都没看明白!”

“俄语也是!这些词我平时根本用不上!”

两个母语使用者惊讶地吐着槽。同为外语人,同被课堂虐到惨,这要命的感觉太过熟悉。我们都忍不住哈哈大笑起来。

就这样,晴天在花园,雨天在食堂,冷热天气奢侈一把去校内西餐厅。同期结队的其他语伴,因着这样那样的理由陆续拆伙,只有我和安娜,欢乐又积极地互助着、学习着。在一大波放飞自我的留学生当中,勤奋的安娜显得格外非主流,她向我提出的问题飞速升级,习字本上的汉字端端正正。在沉浸式的中文语境里,她的汉语水平肉眼可见地只往上窜,我们的对谈从一开始比划混搭,进展到一半中文一半俄语,一学期过去我猛然惊觉,我们几乎都在说中文了。

“安娜,大舌音真是太难了,我到现在都不会。”

每天练习几小时弹舌无果的我,那时总爱重复抱怨。

“可我没法给你帮忙,你加油,多多练习!”

安娜的汉语四声标准悦耳,一口带着儿化音的普通话,说得字正腔圆。

我喜欢中国,可我们都会离开……

时间过得飞快。到了大二,我和安娜成为了真正的朋友,除了语言学习,我们常常与对方分享自己的日常生活。大概就在这段时间吧,我和她干过许多外国留学生不太会想到的事儿:去玉渊潭公园看樱花,去批发市场买衣服,去逛新开的书店,去宜家啃一块钱的甜筒冰淇淋,等等等等。

“安娜”是个最常见的俄罗斯名字,但我的朋友安娜,外表却不像我们印象里的俄罗斯族裔。站在大多数中国北方人旁边,身高不足一米六的她显得小巧玲珑,金发碧眼衬着雪白的皮肤,再加上温柔满溢的笑容,让她看起来颇有几分神似真人版的洋娃娃。或许也因为这样吧,每次带着她走出校门,就算是见惯了老外的北京人,还是会对她侧目。那时,可以拍照的彩屏手机刚刚开始普及,走在路上,总有人忍不住过来和安娜搭话,然后把手机塞给我,让我替他们拍照留念。

去玉渊潭公园看樱花的那个下午,也遇见这样有趣的场景。春日里阳光灿烂,我和安娜站在连片盛开的樱花树下,呼吸着清朗的空气,眺望着北京城中少有的平静水面。旁边的大妈却不看樱花,一直好奇地看着我们。

“哎呀,这姑娘真好看啊,也不知道是哪个国家的?”

“阿姨,我是乌克兰人。”

迎着大妈一脸惊讶的表情,安娜笑眯眯地用中文回答。

“哎呀,你能听懂普通话呀!乌克兰,那离中国很远吧?你来北京干嘛呢?”

“我是留学生,我来学中文。”

“你中文说得太好了!喜欢中国吗?”

“谢谢夸奖。是的,我很喜欢中国。”

“那你别走了,留下吧,咱北京多好呀!”

大家都笑起来,大妈自然而然凑过来,在樱花树下和安娜合影,还单独给安娜照了张全身像,才有几分留恋似地挥挥手离开。“别走别走”,又有路人赶着上前来,拉着安娜继续拍照。

安娜还是笑嘻嘻的。像个小明星。像个洋娃娃。

我问安娜,被路人这样盯着拍照片和问问题,会不会觉得心烦。安娜说不会,我很喜欢你们中国人,大多数对我们外国人都挺热情挺友好的,超出了我的想象。

“喜欢”是个非常微妙的词儿。我和安娜刚认识不久,说话都还磕磕绊绊的时候,她就问起过我,你的男朋友是什么样的人?我对这个细节印象如此深刻,是因为她直接略过了“你有没有谈恋爱”这一前置问题。比起我们来,她们的交友观念确实更自然更开放一些。我们聊起两国民俗时,安娜特意给我看过她的成年礼照片,告诉我他们那通常都会为家里的孩子举办18岁的成人礼。在自己的18岁生日舞会上,安娜穿着一条蔚蓝的西式长礼服裙,金发闪亮,眼睛如湖水碧蓝,看起来俨然是一位自信成熟的年轻女士。

“这是妈妈特意为我缝的裙子”,安娜语带自豪地说。在我的连声惊叹中,她告诉我,她认识的乌克兰妈妈很多都有这样的手艺,因为她们没法经常买衣服,“对一般人来说,好看的衣服不是太少,就是太贵”。

除了历史文化悠久、治安环境稳定,学费低、物价低,也是安娜选择来北京交换留学的一个重要原因。按照她的说法,她们的日用品里有不少都是Made in China,中国,在她的心目中并不像地理位置上那般遥远。

我被缝衣服这事戳中了。经过一轮寒暑,我已经留意到安娜的穿着质朴简单,但我从没深想过那背后的原因,不甚细心的我想当然地觉得,大家都是穷学生,省着花钱才是正常状态。

不久之后,我借口让她陪我挑东西,拽上安娜直奔“动批”,北京动物园服装批发市场。“动批”是那代海淀学子的共同记忆,位于西北三环核心商圈,接连一大片或高或低的楼宇,“趴”在大北京宽阔的八车道马路两旁。在没有互联网购物的年代,这些巨无霸市场就是穷学生们的淘货天堂,你能想到的一切生活用品、寝室用具、男女服饰、百货杂物,甚至美甲修眉打耳洞,都在这里以批发价甩卖,应有尽有,不可思议的便宜。2元钱的腰带,3元钱的牛仔短裤,5元钱的钱包,8元钱的上衣,10元钱的连衣裙……和初次踏入此地的我反应一模一样,安娜的表情,彻底失控了。

一路逛一路买,兴奋不已的我们终于走到市场的尽头。沿墙摆着一线大头贴机器,这地界,我熟。我拉着安娜走进小帘子,耐心教她怎么拍大头贴。

“眼睛要看向上面的摄像头,动作记得提前想好。哎别太靠边,拍不到你啦!”

在机械化的倒数声中,我们嘻嘻哈哈拍完了照片。安娜的皮肤真的太白了,除去她把帽子戴起来搞怪的镜头,其余的照片里,她都快要融进背景墙里。

“Xiexieni,wo he wo de pengyoumen you qu le dongwuyuan。Tamen ye maile yifu,hen kaixin.”

“buyong keqi。Xiaci women zai yiqi qu waner.“

(谢谢你,我和我的朋友们又去了动物园。她们也买了衣服,很开心。)

(不用客气。下次我们再一起去玩儿。)

一年又一年,和安娜的交流不单锻炼了我的俄语口语,汉语拼音打字也已烂熟于心。

有一次,安娜约我一起去北四环的另一所大学,她要和一同过来中国留学的乌克兰同学见面。这所学校以接收外国留学生著称,校园里就像半个小联合国。安娜和她的朋友用俄语飞速聊天时,我张望着不远处的绿草地,肤色不同打扮各异的大学生们,成群结队地走过来,走过去。

“你觉得在我们学校读书无聊吗?都没什么你们国家的同学。”

“不会,老师讲课很好。”

“那你交到男朋友了吗?最近经常和你在一起的那个日本同学怎么样呀。”

“他不是。我有一点点喜欢他,他也喜欢我。可是没有用。我们都要离开中国呀。”

说到离开,向来轻松愉快的安娜,表情难得低沉了下来。

我是乌克兰人,但我们说俄语

2005年秋天,我们升入大三。新学期开始了,乌克兰外教也来了,乌语班正式进入复语课程的学习。要学的新内容实在太多,时间难以协调,老师采取民主态度,让全体同学举手表决:是否免修三四年级重点开设的俄罗斯文学,让乌语课排得更充分一点?2票对22票,除了我和另外一名男同学,大家压倒性地同意了这个折中方案(事实上,没学俄罗斯文学的我,毕业多年都觉自己读了一个假的文学学士学位)。

与课程对应,教材的数量和重量都超乎想象。某日我惊讶地发现,自己的帆布包袋子突然绷断:偌大一个包袋里,勉强塞进俄语教材、乌语教材,塞进俄语字典、乌语字典、俄乌双语字典,还塞进备用的英语字典,厚厚一摞砖。

复语学习的压力,真是太大了。

我和安娜的结伴学习,在长时间的轻松愉快之后,突然不平衡起来:她说着流利的中文,我却仿佛又回到了大一,指着就像在和俄语“找不同”的那些乌语字母、单词和句子,问问这个、问问那个。两种斯拉夫语在我这个中国人的脑子里打架,好沮丧,一团乱。

有一次,似乎是问起某个语法问题,安娜再次回答我“我不知道为什么,但我们哪儿就是这么说的”。我知道这是她的标准答案,也知道没什么好苛责的,可是那段时间的学习压力实在是太大了,我把失望的情绪写在了脸上。

和留学生通常的直接率性相比,安娜是个性格温和的姑娘。她看了看我,轻声开口:

“其实我一直不明白,你为什么非要学习乌克兰语。我们乌克兰人自己,很多都不说乌克兰语。”

我在国情课上学过,知道乌克兰分为俄语区和乌语区,分别使用不同的语言。而安娜告诉我,在乌克兰,更多的人说俄语,每个受过教育的乌克兰人都懂俄语。在通用俄语的大城市里,年轻人总嫌乌克兰语发音带着土气,日常生活中说乌语的人,甚至会被笑话成刚刚进城的乡下人。现代乌克兰的官方语言乌克兰语,更像一门书面语言,在全国电视新闻、政府公告、或者是学校教学等正式场合统一使用,在民间,它远远不如俄语用得广泛和普及。

“还有——”安娜强调道,“你知道我是基辅人,但你知道吗?基辅就属于你们说的俄语区,在我们国家的首都,除了电视上的官员,每个人都在说俄语。”

生长在中国、说着汉语长大的我,很难有这样的人生体会。我的脑子里塞满浆糊,被安娜这一通组合拳打下来,似乎更迷糊了。

“你还没有回答我,为什么你要学习乌克兰语?你对乌克兰感兴趣吗?以后你会去俄罗斯,还会去乌克兰?”

安娜难得固执,连声追问着我。

接连许多天,安娜的问题在我心中萦绕。我去学校图书馆目录翻找良久,发现就算是在我们这样的专业院校,关于乌克兰的专业研究资料也不多见。幸运的是,国内第一部中文乌克兰史书就在那年全新出版,我抢在全班同学之前借出,一口气读完。对这个写满苦难的国家有了更加客观、全面的了解。我第一次向自己发问:你到底为什么要学乌克兰语?你真的想去乌克兰或者俄罗斯吗?

和出生在乌克兰国家首都的安娜不同,我来自中国南方的小城市,除了爷爷奶奶偶尔哼唱几句《喀秋莎》和《红莓花儿开》,我的生活中已没有什么苏俄文化的历史痕迹。在小城市的教育理念里,优秀的孩子就该好好读书,拼尽全力考学去北京、去上海,读个好大学,找到好工作,一生幸福平安。我能进入现在的学校,是因为中学时代的英语应试能力超群拔尖,在高考之前,就有幸被学校专项招生提前录取,获得一个宝贵的来北京读大学的机会——至于读什么专业,那是学校早已分配指定好的,我没有选择权。

我一直是个好学生,听话读书,认真努力,是我学生生涯的默认状态。“考个好大学”,我已然实现老师家长理想人生样板的前半段。“找个好工作,一生幸福平安”,这后半段,真的需要远赴异国才能实现吗?

安娜提出的问题我尚未思考过。它经由一位普普通通的乌克兰年轻人,摆到了我眼前。

我想,这或许就是命运吧。

进入高年级,我们有了更多的机会参与外事活动。时任俄罗斯、乌克兰驻华人员都很重视与学界交流,使馆人员经常来校沟通拜访,参与校园活动。作为回馈,院校领导会带上少量的学生代表,出席使馆的外事活动,帮助年轻学子走入外交场合,进一步熟悉自己的语言对象国,侧面感受和想象自己未来的工作状态。我曾有幸参与俄罗斯大使馆为新任驻华大使举办的欢迎宴会,惊叹于俄罗斯驻华使馆那庄严的宅邸,大理石双台阶簇拥着宽阔的活动大厅,水晶大吊灯映照出满室壮丽;我也曾和全班同学共同前往乌克兰使馆的乌克兰国庆日招待会,当时乌使馆有位文化参赞中文名唤作“夏光”,说着流利的中文、乌语、俄语和英语,长袖善舞笑容可掬,自在周旋于满场宾客之中。艰难的语言学习、郑重的外交礼仪,校园内外的点点滴滴,都让20岁的我开始反思自问,我真的做足了准备,要与万里之遥、白雪冰封的陌生国度持续交流,奉献终生吗?

我的问题没得出结论,与安娜的分别已先行到来。她在中国的交换学习到了尾声,要回国完成后续学业。离别总是让人感伤,二十出头的少年人亦是如此,何况那时山重水远,跨国交流只能依赖昂贵的国际电话、漫长的书信往来,那些把世界拉平的社交网站及app,都还没有出现。

国际电话太贵了。安娜说,我们写e-mail沟通吧。可以稳定跨国沟通的电子邮件系统都有什么呢?我们商量来商量去,她给我一个yahoo.ru的邮件地址,我给她的是yahoo.com.cn。安娜告诉我,除了俄语国家通用的yandex,她身边的年轻人都在看yahoo,这是当时当地最流行的门户网站。

最后一次收到安娜的短信,她说在宿舍楼下等我。一见面,安娜就交给我一件厚厚的黑色长款羽绒服,还有她经常戴着的玫红色围巾。

“你把这些带回去吧,你戴这条围巾特别好看。”

“阿克萨娜,乌克兰太冷了,这些我用不上。我的朋友里面,只有你和我身高差不太多,请你收下好吗?我喜欢的围巾,我也送给你。”

“安娜,你以后还会回来中国吗?”

“我想回来的。也许我可以成为一名记者,或者是主持人。这样我就能来中国工作了,还能继续使用我的中文。”

抱着她塞给我的那一大捧软蓬蓬,想想彼此都不确定的未来,我默然无语。

“你呢?阿克萨娜,你会来乌克兰吗?如果你来基辅,请一定写邮件告诉我,我让妈妈给你做好多好吃的。一定要记得写邮件呀!”

“好的安娜,再见了,不管在哪里,我们以后再见面。”

我的俄语名是OKCAHA,这也是乌克兰人的传统名字。在俄语里读音为“阿”的这个“O”,在乌语里发音其实是“奥”,或者更接近于“喔”。我已经被乌克兰外教一整个学期唤作“奥克萨娜”,班里同学都都很不适应这发音,转脸偷笑的有之,怪声呼喊的有之:一帮傻孩子,面对久远的异族语言之争,实在谈不上敬畏。

直到最后,安娜都一直用俄语名字称呼着我。

很久之后,我忽然这么想。

不是尾声,没有结局

裹着安娜的羽绒服,我度过了在北京的第三个冬天。时间来到2006年,这一年是中国“俄罗斯”年,从官方到民间都在推动中俄友好交流活动。一个偶然的机会,我报名参加了中央电视台举办的俄罗斯知识竞赛,经历海选、面试和半决赛,和全国六大高校不同专业的数名大学生一起,幸运闯入决赛。学院领导严肃中正,很少参与综艺类型的电视节目,这次却带队组织师生来到节目现场加油助威,尽显主场优势。决赛舞台上处处体现着中俄文化交流元素,除了中央电视台的节目主持人,还特别邀约一位嘉宾主持,以中俄双语流利交替主持。在连续几天的节目录制中,我们了解到她来自莫斯科,现在是一名教师,因为中文功底深厚,常常兼职主持人的工作。看着这位满头金发的俄罗斯女士,我常会想到安娜。如果她能来到中国,是不是也可以凭借她出色的语言天赋,成为一名乌克兰国际友人代表,登上那些盛大的舞台?

“亲爱的安娜,我拿到了大赛冠军,俄罗斯大使在大使馆晚宴上与我握手祝贺,节目组奖励我去俄罗斯旅游,我想去圣彼得堡、去莫斯科。”

“安娜,我快毕业了,我想留在中国,但可能会离开北京。”

“安娜,你毕业了吗?你还会来中国吗?”

情况就像预想的那样糟糕,我发给安娜的每一封邮件,都被服务器冷酷无情地退回。她发给我的,恐怕也是这样吧。

2007年,本科四年的学习结束了。我没有留京,也没能出国,我选择了跨专业工作,要回到中国南方。离开北京前,我去营业厅注销用了四年的手机号码,业务员说,你话费没花光,没法退,抓紧用用掉吧。

站在营业厅门口,我和能想到的朋友挨个打电话告别,奢侈地消耗着亟待清零的电话费,挥霍着通话时间。安娜的名字排在我通讯录最前面,为了省钱,我们总是用包月的短信息互相联系。我点开她名字,找出那些汉语拼音写成的短信看了又看。过完这一天,它们就跟着注销的手机号,一起消失。

2016年,yahoo开始出售中国业务,cn尾缀的yahoo邮箱宣布永久终止服务。

与安娜联系的最后一丝可能也消失了。

我离开北京已经十五年。安娜转赠的羽绒服跟着我辗转三座南方城市,不合穿了仍不愿扔,压在衣箱最底层。她的围巾我每年都戴,偶尔有朋友评价,这颜色流俗,与你不相称。我笑一笑不说话,想起安娜的巴掌脸,被毛茸茸豹纹样的羽绒服帽子围裹。帽子外边,她老喜欢系这条玫红色的围巾,衬得整个人金发闪亮,肤白胜雪。

那是我记忆里的安娜,不是洋娃娃,像是他们民族的传统,披着漂亮方巾的俄罗斯套娃。

围绕俄乌两国暗涌多年的纷争,在2022年的春天到来前彻底爆发。万里之外的我,面对互联网时代无差别传送的即时新闻,心碎不忍卒读。对我而言,那不是一帧帧简单的新闻画面,那是安娜的家乡,是公元九世纪建城的基辅罗斯古都,在清晨五时,陡然间硝烟弥漫。

战火点燃前,焦灼难眠的我,在凌晨一点,对着手机屏幕里的NFT版权藏品,人生第一次按下报价的“确认”键。早晨醒来我匆忙打开手机,如同期待的那样,等到了艺术家同意出让的信息。

那是个年轻艺术家的数字艺术作品,画里的姑娘穿着玫红色裙子,体态轻盈,自由自在。

画家给她命名为《安娜》。

这世上太多事情趋于悖谬,我对人间真实无能为力。讽刺的是,在虚拟的元宇宙,一串区块链代码,帮我写出了唯一的,固定的那个“安娜”。在人间无力的我,荒诞地握着这串代码,假想那个虚拟世界里,有一个安娜,再也不会与我失去联系。

温和的、勤奋的、总是微笑的乌克兰姑娘。你在家乡还好吗。

写于2022年2月24日至2月26日

俄乌战争第一日至第三日

令人叹息