帮助与说明

投稿信箱 / bedtimepoem@qq.com

微信号/ dushoushizaishuijiao

总编 / 流马

轮值主编 / 光诸 流马 金楠 冬至 曲木南 楚歌 唐晓丽 老汉

版面值守 / 小排 秋如线 黄璐逸 张看看 小鳜鱼 雪菲 菡纸 Scarrie 肖蕊 卡比丘

声优值守 / 五重 祭祀 张大顺 彭艳戎 格雷斯 小贝 小米 秋的童话 罗小早 雨衣 韬略

声优接引人 / 无语僧

运营 / 范致行

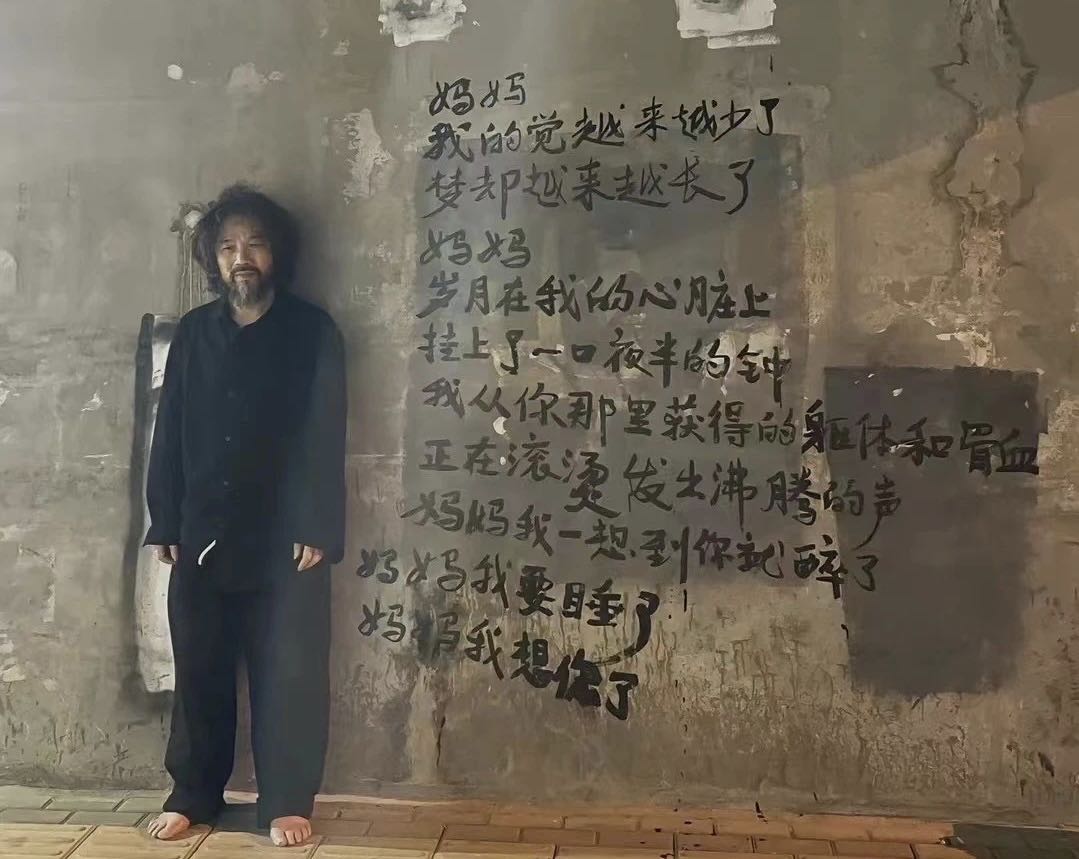

妈妈

我的觉越来越少了

梦却越来越长了

妈妈

岁月在我的心脏上

挂上了一口夜半的钟

我从你那里获得的躯体和骨血

正在滚烫发出沸腾的声音

妈妈我一想到你就醉了

妈妈我要睡了

妈妈我想你了

作者 / 张伯翼

经过一番搜索和研究,不难发现诗的源头是来自一位叫做“张伯翼”的视频博主。“张伯翼”目前在抖音有20多万粉丝,这个账号的简介中有如下文字:“荒诞生活中/我的浪漫/草民一个”。

目前这个账号已经发表了50个作品,并且有上架商品,全是这位博主的书法作品。通过这些信息我们了解到,张伯翼应该是一位民间书法家。他的视频作品除了表现他和爱人的日常生活内容之外,更多的是一些可以姑且称之为行为艺术的视频作品。

《妈妈》这个作品发表于今年5月13日晚,发布地显示是河南。8月12日,张伯翼通过账号发布声明,证明诗歌是其本人作品,并澄清本人并非流浪汉。

现在很多人所愤愤不平的是,一首仅仅表达普通人正常情感的作品居然也不容于一面普通的墙壁。我反倒觉得这并不重要。在一个短视频充分流动的时代,一首诗真实存在于一面墙壁的时间并不重要。你只要在那面墙壁上写下它,再拍一张照片或者视频,它就已经永远和那面墙一起存在于互联网之上了。

所以,我真正想和大家讨论的是,在短视频年代,一个草根艺术家或者草根诗人如何找到自己的表达方式,以及如何看待诗人和艺术家以“网红”的方式被人们看到和认识。

特别是,当传统的诗歌发表与呈现的方式已经“板结”,诗歌与诗坛内部各方山头关于既有“地盘”如何划分再次达成默契的时候,尚未“上山”及“入圈”的“野生诗人”、“诗歌素人”或者“诗歌游魂”们该如何去开辟属于自己的旷野。

很多人一定听说过“子昂摔琴”的故事。陈子昂初到京城,诗作满筪,却无人肯读,为此一筹莫展。后来他看到有人在街头售卖一张古琴,价格昂贵,达官显贵争相传看,却无人肯买。陈子昂也算是一个富二代,二话不说就把琴买下了。买完之后,当场就把这把昂贵的古琴摔碎了,并且说:“我虽然也擅长弹琴,但是比起我写的诗来,弹琴就有些污染你们的耳朵了,所以不如摔掉。”围观之人觉得一摔千金,行径古怪,必然是为奇人,奇人必有奇诗,于是尽索筪中诗作,一时传诵,于是名满京华。

陈子昂的行为固然有些哗众取宠,但不如此就不能刷出一点点存在感出来,也就没有机会让人看到他的诗作。这其实只是一种策略性行为。古今中外,为了广为人知。先刷存在感的诗人作家不乏其人。新青年诸君力倡白话文的时候,一开始无人关注,十分寂寞,不也是先假托一人攻击自己,才引起一番划时代的文化论战吗?

现在已经有很多年轻人在尝试进入诗歌任何可能的方式了。我知道一位名叫隔花人的诗人,在石头上写诗,在废弃的建筑物和任何可能的地方写诗,已经收获了大量粉丝。我觉得先不要忙着去评判他们写的是不是诗,有没有深度之类。无论采用什么样的方式,只要是和诗歌有关,这本身就是一种诗的行为。传统或严肃的诗人们,对此或仍有保留态度,但那不过是一种刻奇(抱歉我真不喜欢这个词)式的狭隘。

张伯翼这首诗和那流浪汉式的形象,我们也不必否认这是一种策略,而且他“成功”了。我想看过他早期视频的人,也一定会对其胡子拉碴穿一身婚纱蹲坐在风雪中的行为有所腹诽,这都没什么,无非是想要人们看到而已。关键是这种“行为”有没有艺术或者诗的可能性,而不必先以艺术或诗性来衡量之。如果他们仅仅是昙花一现,也没有什么可遗憾的,安迪·沃霍尔不是说过吗,人人都可以成名15分钟。真正能成为诗人和艺术家的人,必然会经得起时间的考验。

一个时代有一个时代的方式和工具,善于尝试新方式利用新工具的人往往被鄙夷和指斥。想要通过“拍段子”或者策划极有噱头的短视频来博取眼球的诗人不乏其人,但总要承受很多诗歌以外的压力。要么被嘲笑,要么被辱骂,这些声音甚至更多来自那些平时并不读诗却总喜欢替诗歌挽尊的人。诗歌或诗人在他们眼中是一种固化而呆板的形象,必须高雅,必须体面,必须谦谦君子,道德高尚,干净卫生。要我说,他们才真正是诗歌的敌人。

你可以有策略,有表演,但不能虚伪,不能油腻。比如,现在写诗也讲究人设了,你是个外卖员,你可以成为外卖员诗人,但你不能每天在办公室里喝着咖啡,摆弄着财报和PPT,却妄图扮演一个外卖员去写诗。

配图 / Dolorès Marat

近期评论