虫子

那虫子落在我漂亮男人的额头上。

完全无害,不会弄死他,但引起了那男人

肌肉抽动——那肌肉让他的手拉住我的手,

或者攥紧拳头,或者端起枪。那虫是一只七星瓢虫,

或者一只二十八星瓢虫,每个人都把它和七星瓢虫搞混

——它们落在什么东西上就吃什么。

我的漂亮男人正在睡觉——闭目养神,

或者像一只虫子一样小算计。或者那只虫子是一头

大金蝇——正在吃掉他漂亮皮肤上的古铜色。

我的男人睡着睡着就把它拍死了,就像他

在梦到敌人,或者梦到我。

当我漂亮的男人没有睡着的时候,

可是个爆脾气。

不,他没有睡着。

他大醒着,希望我告诉你我错了。

大金蝇并不吃皮肤,

它只是在皮肤上产卵。

他对大金蝇的幼虫了如指掌。

拿破仑用它们清理战争的伤口,

我的冷酷的漂亮男人能够

用他漂亮的嘴

如此漂亮地讲述这些故事。

他以前吃过足够多的虫子。

在夜巡的时候,在战场上。

在战场上,到处都是虫子。

作者 / [美]汤梅·布朗特

翻译 / 光诸

The Bug

lands on my pretty man’s forearm. Harmless,

it isn’t deadly at all; makes his muscle flutter

— the one that gets his hand to hold mine, or

ball into a fist, or handle a gun. It’s a ladybug,

or an Asian lady beetle everyone mistakes

for a ladybug — eating whatever

it lands on. My pretty man is asleep — at ease, or

plotting like the bug. Or maybe the bug

is a blowfly — eating my pretty man’s tan

from his pretty arm. My man swats it

without waking, as if he’s dreaming of an enemy,

or me. When my pretty man isn’t asleep

he’s got a temper.

No, he is not

asleep. He’s wide awake and wants me to tell you

I’m wrong. Blowflies don’t eat skin,

they lay eggs on skin. He knows all about

blowfly larvae. Napoleon used them

to clean war wounds, my cold pretty man

says in that pretty way,

with his cold pretty mouth. He’s eaten plenty

of bugs before. On night watch,

over there. Over there, they’re everywhere.

Tommye Blount

这是一首2015年才发表的诗。在网上游猎最新的英语诗是一个刺激又困惑的过程。在这个过程中,会感到远离很多熟悉的诗的体验,同时又突然被诗带进一些熟悉的生活体验中。我感觉,就美国来说,诗歌“卡佛化”是重要的趋势之一,很多诗看上去就像卡佛的小说,用放大镜式的观察描写一小段生活场景。《虫子》就是这样一首诗。

这首诗的讲述的场景很简单:一个女孩和他脾气不好,有暴力倾向的军人男友在床上,女孩明知道这并不是美好的爱情,可是还是很难离开这个长相好,荷尔蒙又足的男友。男友不知道睡着没有,女孩醒着看他,这时一只虫子停在了男人的额头上,引发了很多内心戏。

《虫子》虽然是诗,但有小说的特点,其中一个特点就是对人物的描写又准又狠。女孩看虫子的内心戏可以看出她此时心全在男人身上,同时又有一些小女孩不成系统的小知识,小趣味。她会分辨停在男友额头上的虫子是哪种瓢虫。在英文中,“lady beetle/ladybug”就是指“七星瓢虫”,但瓢虫科还有很多种类似的昆虫,比如异色瓢虫、十一星瓢虫、二十八星瓢虫等等。欧美人看到亚洲人把所有这些瓢虫也叫做“lady beetle”,就说它们是“Asian lady beetle”——亚洲瓢虫。“亚洲瓢虫”主要指“异色瓢虫”,这种文绉绉的词不符合小女生的口气,所以我把它翻成“二十八星瓢虫”,这是少见的吃植物的瓢虫之一,符合诗中“停在哪儿吃到哪儿”的设定。

当然,诗中的女孩并不真的关心昆虫学,不然不会把完全不同的“blowfly”和瓢虫扯在一起。“blowfly”是“丽蝇”,特点是会在人的伤口里产卵,我不喜欢“丽蝇”这个绕口的词,改换成“大金蝇”。当这头蝇子被打死,诗急转直下。女孩的男友可以非常轻松地讲述拿破仑用大金蝇的幼虫(也就是蛆)清理士兵伤口的故事。蛆的唾液中含有大量溶菌酶,可以用来清理伤口,但只有心肠很硬的男人才会轻松讲述这个故事。最后,诗人告诉我们,这个男人上过战场,女孩觉得他“一定吃过很多虫子”。

《虫子》的写作者虽然看起来是个女性,但其实是一个粗壮的黑人男性。这首诗对男女关系抱有一种很微妙的态度,它同情无辜的女主人公,但又多少带有一点“不要陷入这种境地”的劝戒口吻。它把男性的冷酷和战争结合在一起,把战争的暴力,没有道德感的知识和玩弄女性的做派看作一个完整系统的不同侧面,是否正确,可以商榷,真正打动我的,还是诗中女主人公凝结在一瞬间的命运。

荐诗 / 光诸(个人公众号 bolanhui007)

2015/03/09

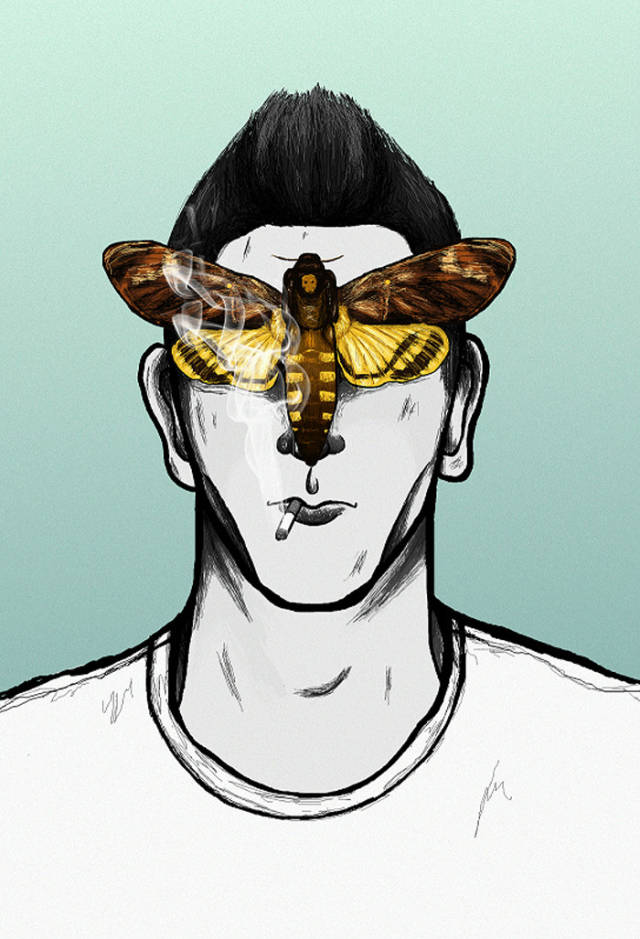

题图 / Levi Myers

Published 2015/03/09

Last updated: 2015/04/29

近期评论